Un trattato sulla simbologia della ruota non sarebbe completo se non prendesse in considerazione le applicazioni tecniche sorte nel corso dei millenni.

A prima vista la tecnologia può sembrare del tutto priva di un proprio significato; vedremo però che l’uso pratico della ruota corrisponde in tutto e per tutto ai suoi presupposti simbolici, e addirittura che i vari sistemi di utilizzo della ruota hanno contribuito ad ampliarne il panorama simbolico con nuove sfumature di significato.

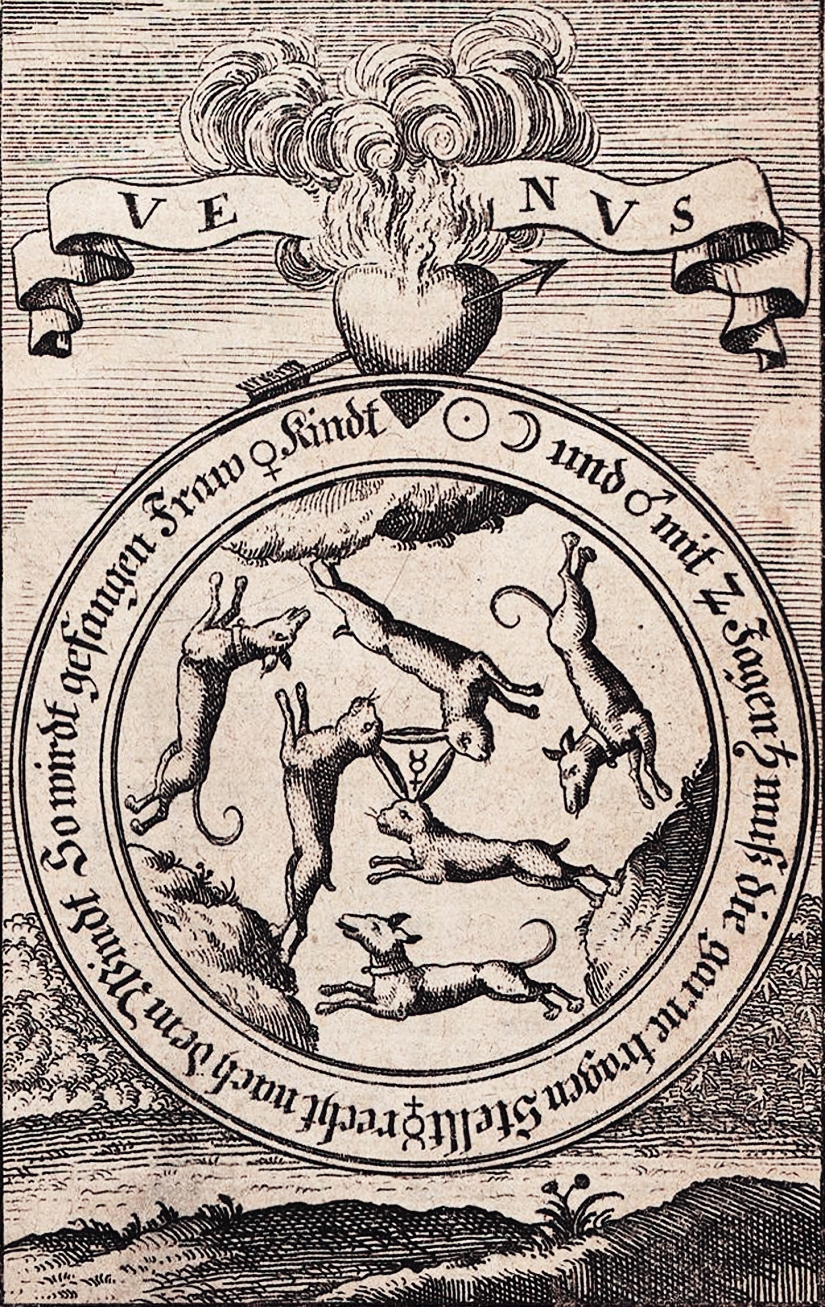

Abbiamo già accennato, ad esempio, alla ruota del carro: immagine solare, simbolo della potenza divina nel cielo, e di riflesso emblema del potere regale in terra. Il carro è prerogativa di dèi solari, e in seguito diviene il trono mobile della personificazione degli astri e di divinità uraniche. Lo ritroviamo nei Vimana dell’induismo, e come veicolo di Thor, il dio del fulmine della mitologia nordica. Petrarca, nei suoi trionfi, estese l’uso del carro anche a figure allegoriche quali Amore, Pudicizia, Morte, Fama, Tempo ed Eternità, creando un modello che ebbe un grande successo nell’arte del Rinascimento.

All’origine della scoperta tecnica c’è lo stesso simbolo che brilla nelle vicende divine. Così si esprime in merito Ernst Jünger:

“Siamo abituati a giudicare le grandi invenzioni basandoci sugli utili che esse ci fruttano. Riteniamo anche di poter valutare secondo questo punto di vista non solo la nostra epoca tecnica ma anche le sue origini, la sua genealogia, come se fin dall’inizio essa avesse voluto mettere a frutto la rendita che ricaviamo dalle forze della natura. Questo darwinismo dell’apparato tecnico è una delle nostre illusioni ottiche.

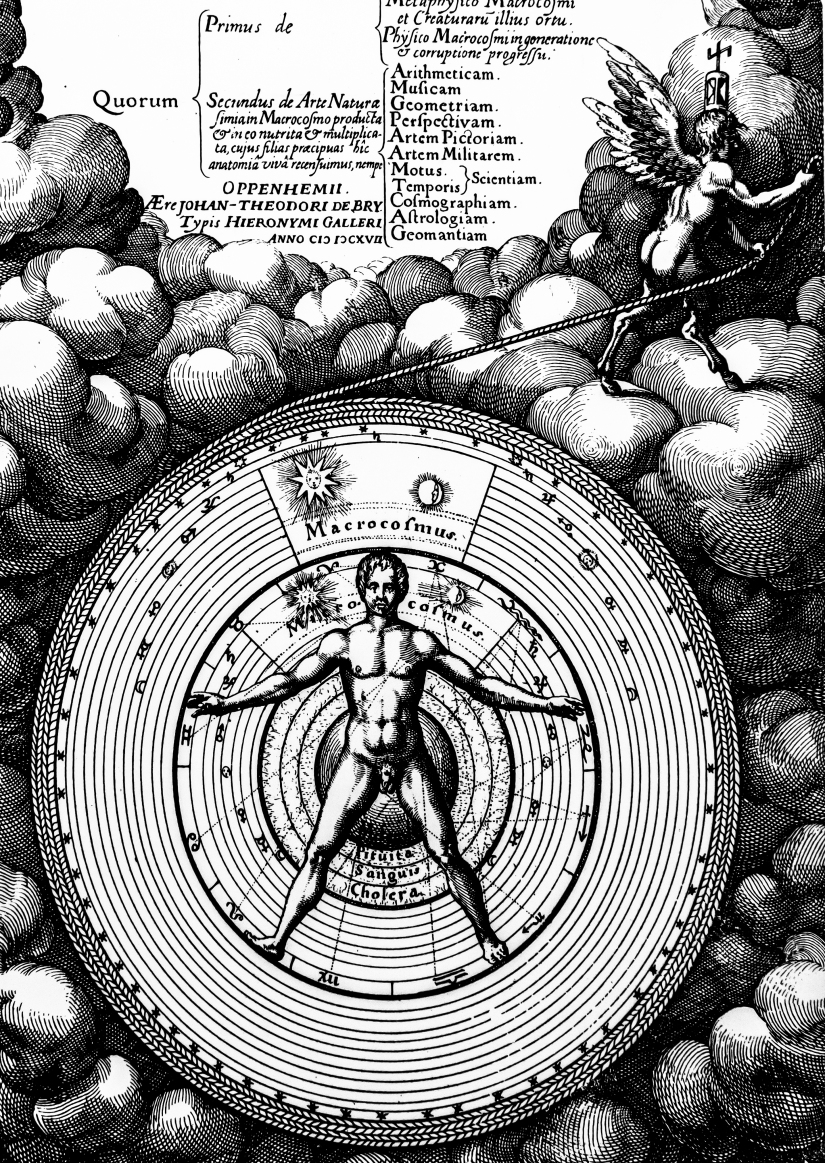

Gli antichi mostravano un ben più acuto discernimento quando consideravano i nostri grandi mezzi come doni liberamente elargiti da eroi, semidei o dèi. In ogni caso è certo che non possiamo trasporre i nostri scopi nelle condizioni delle origini. Il primo fuoco alimentato dall’uomo non servì sicuramente a cuocere arrosti, nè la prima ruota servì a muovere veicoli da carico. Con ogni probabilità i primi veicoli non erano neppure destinati a un uso così profano: lo testimoniano proprio i più antichi ritrovamenti. In natura non esiste alcun modello di ruota. È probabile che la sua forma primigenia sia stata concepita osservando il Sole o la Luna.” (Ernst Jünger, Il libro dell’orologio a polvere)

Il mito ci racconta che furono gli dèi ad insegnare agli uomini il segreto del carro.

Erittonio, re di Atene, era figlio di Efesto; fu Atena ad insegnargli il modo di aggiogare i cavalli al carro, a imitazione del carro solare. In memoria di ciò, Zeus portò Erittonio fra le stelle del firmamento, nella costellazione dell’Auriga.

Imitare gli dèi è un gioco pericoloso: pensate alla rovinosa fine di Fetonte, che nonostante ogni avvertimento volle guidare il carro del Sole, e finì per perderne il controllo. Chi riesce a domare questa energia simbolica ha però a sua disposizione un potere che trascende le mere capacità umane: è questa la forza, ed al tempo stesso il rischio, con cui la tecnica seduce l’essere umano.

Dalla sua invenzione, il carro è divenuto un moltiplicatore di forza in grado di rovesciare la sorte delle battaglie. È grazie al carro da guerra che gli Hyksos invasero l’Egitto nel XVI secolo a.C., ed ancor oggi il carro armato è una delle pedine più pericolose nella scacchiera dei conflitti armati.

La ruota ha sempre un lato luminoso ed uno d’ombra; la potenza che il carro conferisce all’uomo significa anche devastazione e morte.

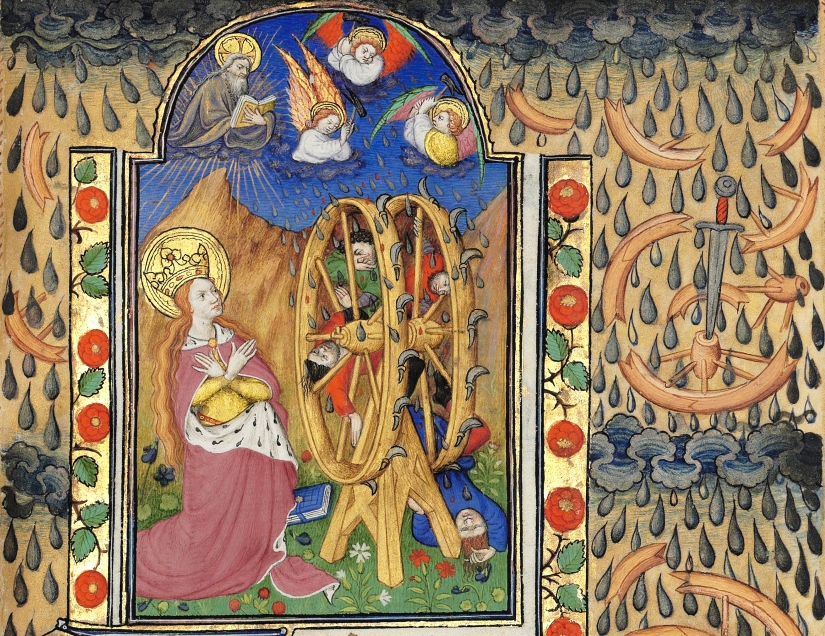

Uno dei carri trionfali di Petrarca porta proprio la Morte: qui la ruota non è certo un simbolo solare, ma diviene un violento emblema di distruzione.

È sempre Jünger a descrivere questo processo con brevi e precise parole:

“L’Età del Bronzo fu probabilmente un’epoca in cui si imposero nuovi strumenti di potere e, contemporaneamente, si aprì una falla nell’antica libertà dell’uomo, nella sua primitiva signoria. L’epoca delle fiabe, la fanciullezza, è conclusa, ha inizio l’adolescenza dell’uomo. Achille sale sul carro da guerra.

Ha inizio la spoliazione delle terre selvagge.

I paradisi di caccia si spopolano. Vediamo il re di Assur uccidere i leoni, ritto sul suo carro di ferro. La scena si ripete molte volte, in successione sempre più rapida, per esempio quando vengono annientate le grandi mandrie di bufali, i cui pascoli erano tagliati dai binari della ferrovia. Qui avviene l’incontro tra la preistoria e la ruota. Di pari passo procede il disboscamento delle foreste, antico rifugio di libertà.” (Ernst Jünger, Il libro dell’orologio a polvere)

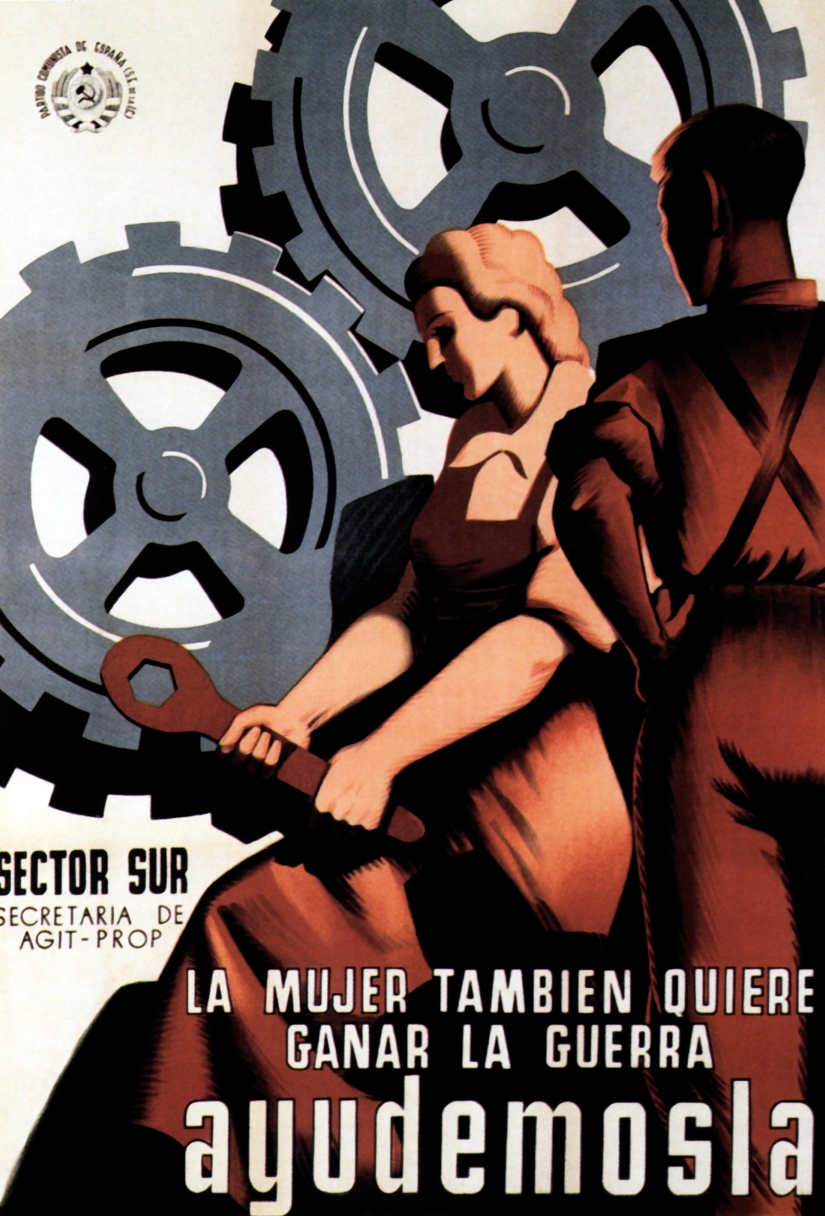

Con una precisa lucidità artistica, l’autore di questa commovente immagine di protesta ha accomunato la ruota del cannone con la ruota della tortura: è l’umanità stessa a pagare sulla sua pelle il prezzo della potenza tecnica.

Persino la moderna automobile può essere uno status symbol in grado di conferire una sensazione di potenza ed un prestigio sociale al suo possessore. Il potere dei metaforici cavalli del motore si moltiplica a dismisura, e tutti sanno come spesso questa forza tellurica si ribelli contro il pilota.

È degno di nota che per guidare l’automobile si usi il volante: per indirizzare la potenza delle ruote si usa un’altra ruota, in una peculiare identità formale fra energia e controllo.

La ruota come forma di controllo non è un’invenzione moderna: la si trova ad esempio nel timone, la cui ruota è in grado di cambiare o mantenere la rotta, e che in quanto tale simboleggia il comando stesso della nave.

La somiglianza fra la ruota del timone e la ruota del Dharma non è certo casuale. Nell’induismo, uno dei termini per indicare il sovrano universale è chakravartin, termine che si può tradurre come “colui le cui ruote girano”, alludendo sia il simbolismo regale del carro che quello religioso della ruota del Dharma.

Uno dei princìpi più utili della ruota è la possibilità di trasformare un movimento rotatorio in moto lineare, e viceversa. Una simile applicazione si trova nel mulino, che trasforma la corrente lineare dell’acqua nella forza che fa girare la macina. La ruota è un simbolo del mutamento, ed anche la macina rappresenta un processo trasformativo: spezza il grano, liberando la farina in esso contenuta.

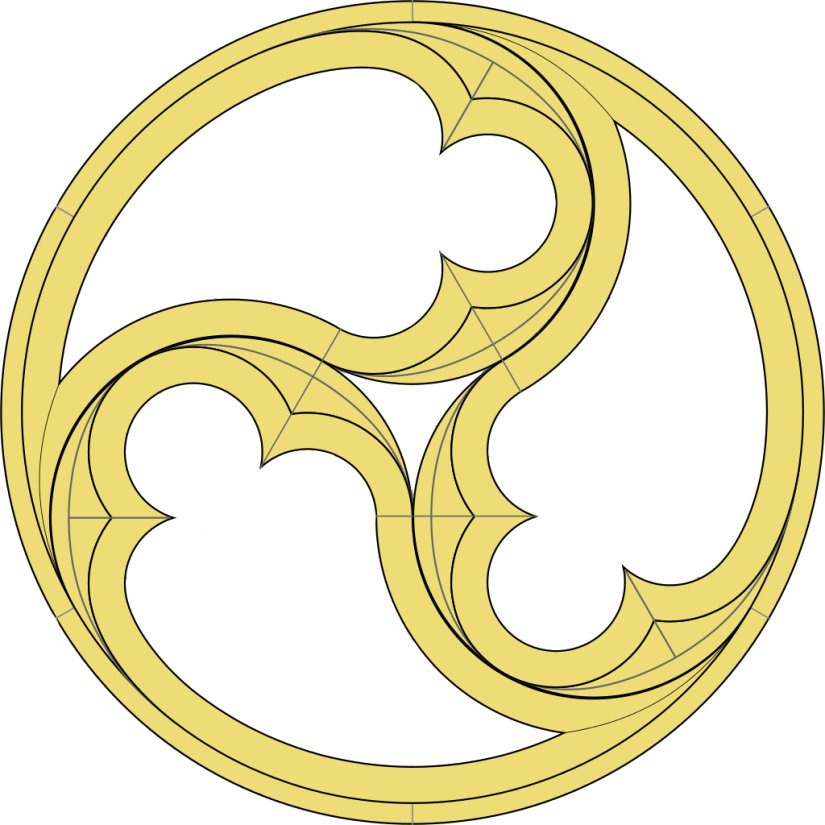

In questa scultura su un capitello di una basilica romana francese troviamo proprio quest’accezione positiva del mutamento. Sulla sinistra si vede Mosè, simbolo del Vecchio Testamento; il grano che egli versa nella macine è la vecchia Legge, trasformata dal mulino della predicazione del Cristo; a destra, san Paolo raccoglie la Buona Novella del Vangelo .

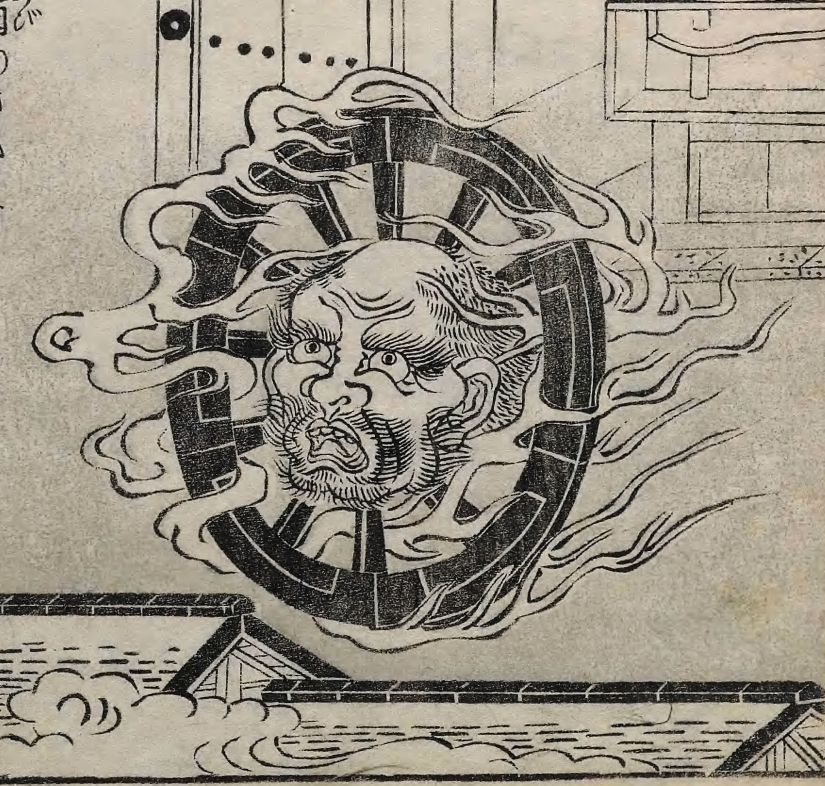

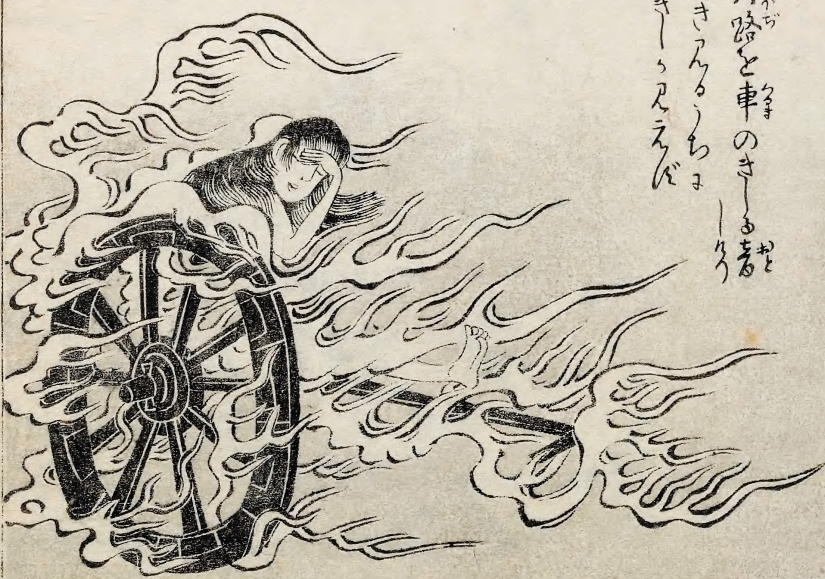

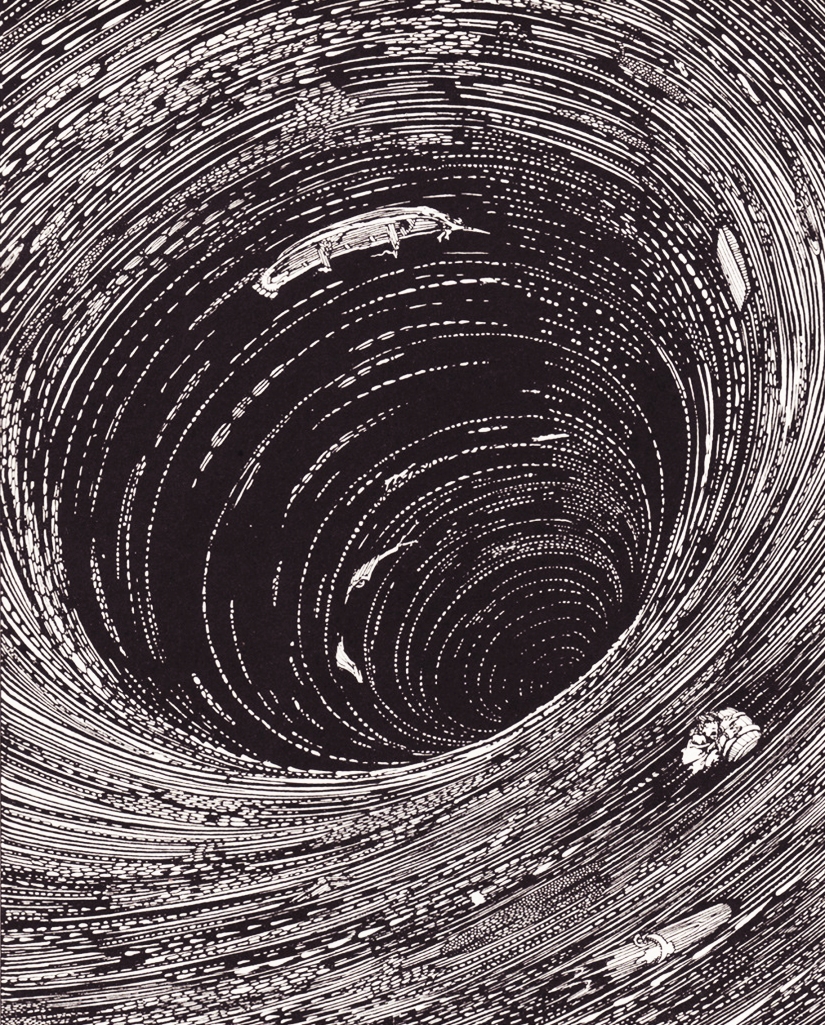

La macina però è anche una ruota che schiaccia e rende in polvere, e in questo senso la si può intendere anche come l’aspetto distruttivo del tempo. A contraltare del “mulino mistico” esiste inoltre anche un mulino del diavolo, in cui ad esser macinate sono le anime dei dannati.

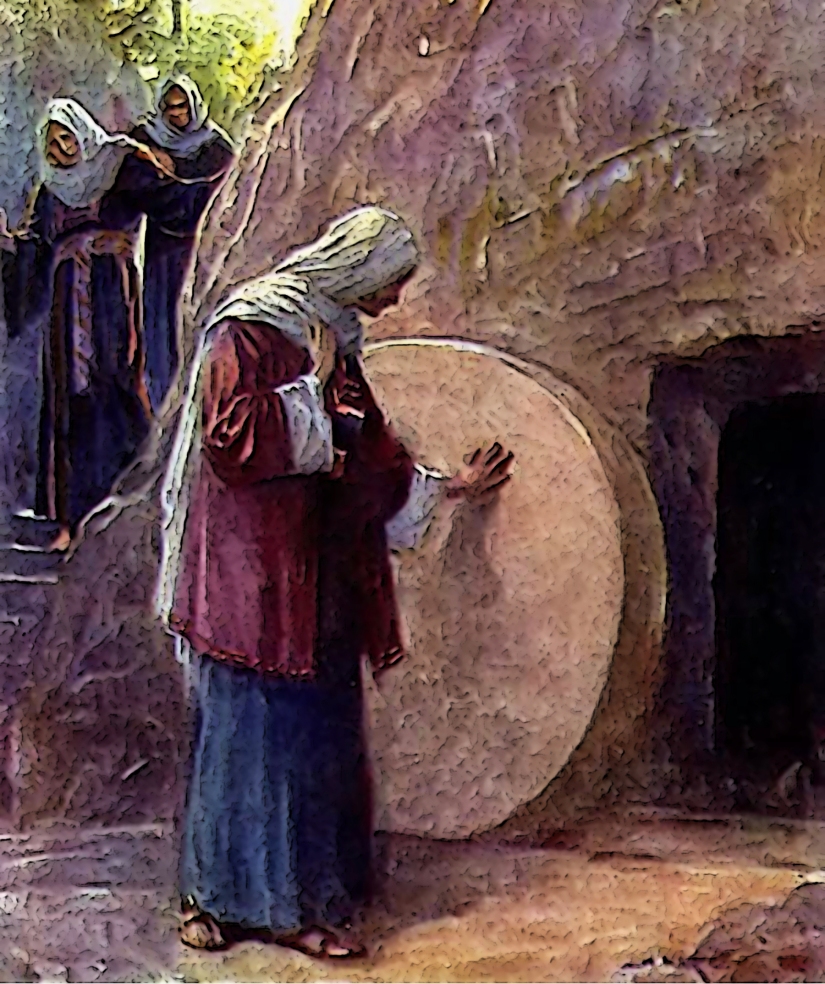

La macina è inoltre legata alla simbologia dell’annegamento. Nel vangelo, ad esempio, Cristo minaccia: “Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare.” (Vangelo secondo Marco, 9:42)

Lo stesso simbolo viene ripreso ed amplificato nell’Apocalisse: “Un angelo possente prese allora una pietra grande come una mola, e la gettò nel mare esclamando: «Con la stessa violenza sarà precipitata Babilonia, la grande città e più non riapparirà.»” (Apocalisse, 18:21)

Anche molti martiri cristiani, fra cui sant’Anastasio e san Floriano, trovarono la morte venendo gettati in acqua con una macina da mulino legata al collo.

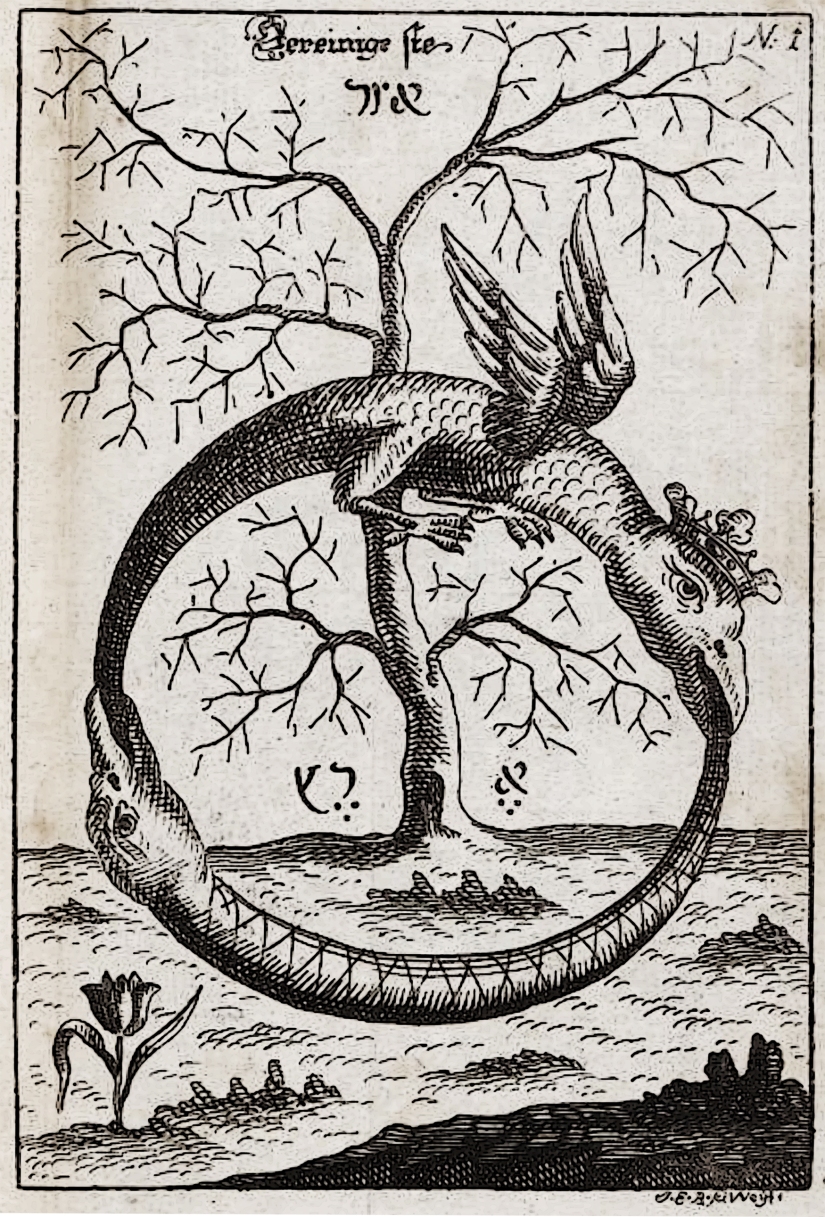

Ben più vicina alla simbologia della vita è invece la ruota del vasaio. L’argilla viene messa a girare sulla ruota, e le sapienti mani del maestro la plasmano fino a mutarla in un bel vaso. La ruota in questo caso simboleggia il divenire nel suo aspetto più creativo, al punto da divenire un simbolo cosmogonico.

Nell’antico Egitto il dio Khnum veniva rappresentato nell’atto di plasmare l’essere umano utilizzando proprio una ruota da vasaio. Anche il Dio biblico usa l’argilla come materia prima per creare il primo uomo, e in molti passi dell’Antico Testamento riecheggia l’immagine di un demiurgo vasaio:

“Potrà forse discutere con chi lo ha plasmato un vaso fra altri vasi di argilla? Dirà forse la creta al vasaio: «Che fai?» oppure: «La tua opera non ha manichi»? Chi oserà dire a un padre: «Che cosa generi?» o a una donna: «Che cosa partorisci?».

Dice il Signore, il Santo di Israele, che lo ha plasmato: «Volete interrogarmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani? Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l`uomo; io con le mani ho disteso i cieli e do ordini a tutte le

loro schiere.»” (Isaia, 45:9-12)

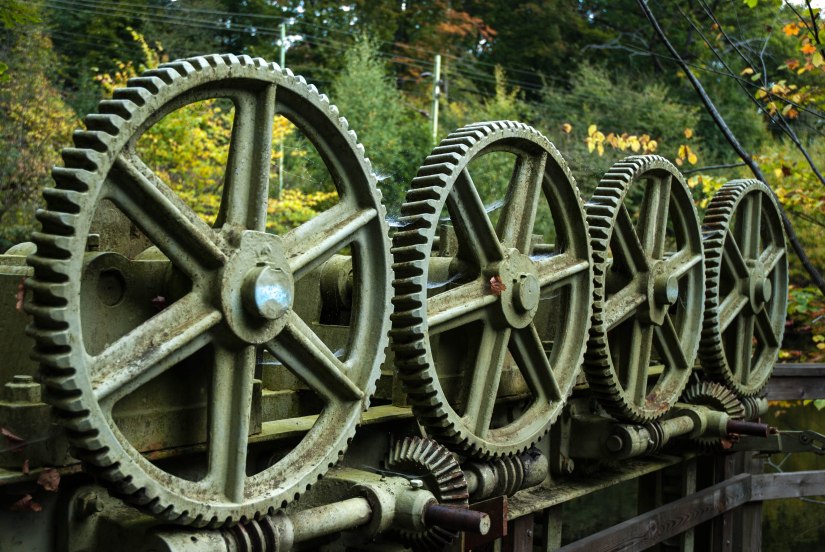

La ruota ritorna con forza nella scena della tecnologia moderna con la crescente diffusione della ruota dentata, elemento base degli ingranaggi delle macchine.

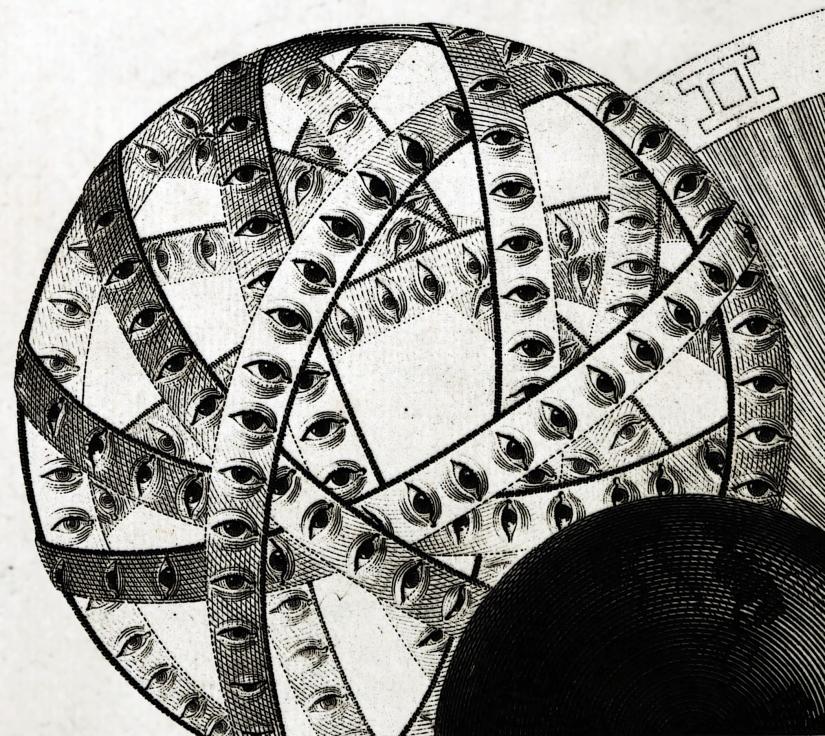

Il meccanismo incarna l’idea di precisione univoca: ruote, leve e cinghie di trasmissione sono la manifestazione concreta del determinismo proprio di algoritmi ed equazioni matematiche.

Una simile concezione è uno dei fondamenti dell’Illuminismo: nulla è più lasciato al caso, ed il cosmo è regolato da leggi ferree ed esatte, che si possono conoscere tramite la scienza e prevedere tramite il calcolo. L’intero universo, in quest’ottica, è considerato alla stregua di una enorme macchina meccanica.

Il prezzo da pagare per questa precisione è il venir meno della libertà dell’uomo: il rigido determinismo non lascia spazio al libero arbitrio. Persino Dio venne limitato dal rigore di una simile filosofia: in un cosmo regolato da leggi meccaniche ed immutabili non c’è più bisogno di alcun intervento divino. Secondo una concezione tipicamente illuminista, Dio fabbricò il mondo come un abilissimo orologiaio; dopo la creazione iniziale questa meravigliosa macchina è però perfettamente in grado di funzionare da sola, senza bisogno di manutenzioni esterne, rendendo di fatto superfluo ogni intromissione soprannaturale.

La manifestazione più concreta di queste idee avvenne nella rivoluzione industriale, che anche grazie al principio della ruota riuscì a coniugare la potenza del vapore alla precisione del processo meccanico.

Il lavoro divenne una forza autonoma, un nuovo potente simbolo capace di muovere le masse e plasmare la politica internazionale. La ruota dentata è l’emblema di questo nuovo vento: dal XVIII secolo in poi la si trova sempre più frequentemente sugli stemmi dell’araldica civica e sugli stendardi dei partiti politici, nei loghi delle associazioni e persino sulle bandiere degli stati.

La potenza del lavoro meccanico e l’aumento della capacità di produzione comportò però un asservimento dell’uomo nei confronti dell’industria. Già William Blake seppe individuare l’aspetto demoniaco dell’industria, che egli descrisse come “oscuri mulini satanici” : le ruote dei macchinari industriali come una nuova forma del simbolo del mulino del diavolo.

Le ruote degli ingranaggi hanno i denti, e sempre più spesso le macchine saziarono la loro fame divorando le dita o le braccia degli operai, masticandone persino il corpo intero.

La ruota poi è inevitabilmente collegata al tempo; l’elevata velocità delle ruote degli ingranaggi industriali si trasferì così allo stile di vita dei lavoratori, trasformando il giorno in un ciclo produttivo logorante, forse sostenibile per una macchina ma certamente non per l’essere umano.

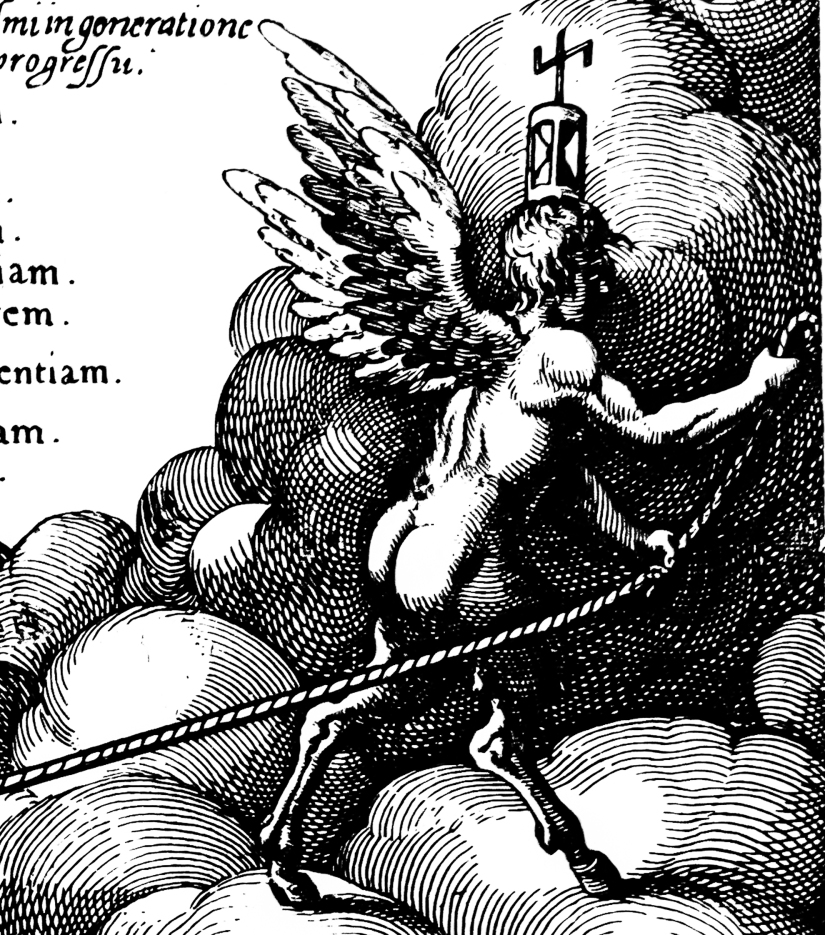

Il segno più chiaro di questo nuovo tempo è l’orologio meccanico: a regolare la vita dell’uomo moderno non è più il corso del Sole, ma la frenetica corsa delle lancette sul quadrante.

La penetrante visione di Jünger scorge nell’orologio ad ingranaggi un simbolo del progresso, al punto che la sua scoperta diviene un evento di portata quasi metafisica: “L’embrione del progresso va ricercato nella stessa epoca in cui un monaco sconosciuto inventò l’orologio a ingranaggi. Fu una delle grandi invenzioni, più rivoluzionaria della polvere da sparo, della stampa e della macchina a vapore, più gravida di conseguenze della scoperta dell’America. È un segno esteriore di decisioni, di cui tuttora subiamo l’influenza, che spiriti solitari dovettero prendere nelle loro celle intorno all’anno mille, un segno che nuove vie venivano risolutamente aperte. Lì si intravide il nuovo mondo. Al confronto, perfino scopritori come Colombo e Copernico non furono che semplici esecutori. La via è segnata e con essa sono state stabilite tutte le mete che, una dopo l’altra, verranno raggiunte.” (Ernst Jünger, Il libro dell’orologio a polvere)

Rispetto ai grandi orologi meccanici dei secoli scorsi, la comparsa della lancetta dei secondi è un sintomo eloquente della continua accelerazione a cui siamo soggetti.

Il ticchettio dell’orologio sarebbe quasi simile al battito di un cuore ansioso, se non fosse per la sua precisione meccanica, inflessibile, che lo trasforma in un ritmo asettico ed innaturale.